【脱炭素DX】試し読み|第3章「脱炭素DX」でピンチをチャンスに

メンバーズが2021年9月に出版した「脱炭素DX-すべてのDXは脱炭素社会実現のために-」は、おかげさまで多くの方の手にとっていただきました。あれから1年半が経過しようとしていますが、多くの企業が脱炭素化推進に着手し始めています。

この記事では、本の中からポイントとなるところを紹介していきます。

まずは、第3章「『脱炭素』DXでビジネスチャンスに」をお届けします。

デジタルリテラシーを高めるべきは「経営者」

メンバーズでは脱炭素DXを下記のように定義しています。

企業がDXを通じて持続可能なビジネス成長と脱炭素社会創造を同時に実現すること。

「脱炭素」と「DX」は菅政権の政策でも最重要視されていますが、両者をそれぞれが独立したものとして捉えるべきではないと、メンバーズは考えています。脱炭素社会創造のためには「脱炭素DX」という一体化した概念が必要だと考えているからです。

では、「DX」とはどんな概念なのでしょうか(「脱炭素」に関しては第1章に記しています)。ここ数年DXという言葉がバズっていますが、経済産業省は「DX推進ガイドライン」においてDXを以下のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

つまり、「変革が目的であり、DXはそのための手段としてデータやデジタル技術を活用すること」としています。しかし、日本企業においてはDXの名のもとに、業務のデジタル化やツールの導入自体を目的としたケースが多く見受けられます。これには主として、2つの理由があると考えます。

企業の役員クラスのデジタルリテラシーが低い。技術だけでなく、いかにデジタルをビジネスに活用するかの知識/経験が乏しい。

ゆえにツールベンダーや大手システム開発企業の主導になり、肝心な目的が希薄になっている。

ここであえて繰り返します。DXは手段であり、手段とは目的達成のためにあるのです。すなわち、企業がなぜ変革しなければならないのか、何を変革するのか、どう変革するのか。それを自社自身に問うことが重要なのです。

トヨタ、味の素、ANA...。それぞれの意識変革

DXを実施するうえで求められているのは、改善ではなく変革です。もちろん企業活動にとって、コスト削減のためのデジタル推進は重要ですが、それはあくまでも改善にとどまります。たとえば、承認のための押印をデジタル化するなど通常のプロセスをデジタル化すること、こうした取り組みにより業務効率が改善したことを変革と捉えている企業もあるかもしれません。しかし、これは当然のことながら本質的な変革とは言えません。

ではなぜ、企業は変革しなければならないのでしょうか。この問いに対する本書の答えは、次のとおりです。

脱炭素に向け世界が大きく動く中、脱炭素化はビジネスにおける大きなゲームチェンジであり、産業革命以来のビジネス機会でもある。新しいゲーム(CO2排出やエネルギーを削減しながら企業と地球を持続可能にする)のルールに則った企業文化、ビジネスモデル、人材育成、システムが必要であり、企業にとっては大きな変革であり、この新ルールのもとでのゲームをすることこそが企業の持続可能性につながる。

同様の考えのもと、欧米では多くの企業がすでに積極的に新ルールによるゲームを開始しています。ここのところ日本でも、新しいゲームに対応できない現状に危機感を抱き、変革を目指す企業の動きが見え始めました。

たとえば、トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長の豊田 章男 氏は、2020年12月の日本自動車工業会記者会見において、次のような発言をしています。

このままでは、(自動車産業界において)最大で100万人の雇用と、15兆円もの貿易黒字が失われることになりかねない。

また、味の素株式会社の取締役代表執行役副社長CDOである福士 博司 氏は、メンバーズのセミナーにおいて、ビジネス変革とそれにともなうDXの必要性を次のように明言しています。

DXとは社会のデジタル変容のことを言い、現在ビジネス環境にも変容の大きな波が訪れている。この波に飲み込まれるか、うまく乗っかれるかで企業の成長性が大きく変わるだろう。日本国、日本企業は、DXが大きく遅れていると指摘されている今こそDXを始める(おそらく最後の)チャンスである。

こうした流れのなかで、メンバーズがパートナーとしてDXを支援しているANAグループも、この新たなゲームのルールを意識した事業変革を開始しました。航空業界はこの脱炭素社会では大きな課題を課せられています。

ANAグループでは、2050年末までにCO2排出量実質ゼロを宣言し、この目標達成に向けて取り組みを進めています。CO2排出量の削減に向けては、燃費のよい新型機材への切り替えを進めるほか、食品廃棄物や工場の排気ガス対策、石油以外の原料で作られたジェット燃料の導入なども進めています(ANAグループ公式サイト「環境目標と情報開示」参照)。

ANAグループは、ビジネスモデルの変革によって非航空収入を拡大すべく、ANAX株式会社とANAセールス株式会社の事業を再編し、プラットフォーム事業会社『ANAX株式会社』と、地域創生事業会社『ANAあきんど株式会社』として、2021年4月1日から新たなスタートをきります。

こうした事業変革の目的について、ANAグループのプラットフォーム事業を担うANAX社の代表取締役社長の井 上慎一 氏は、次のように述べています。

2016年にスタートした私たちANAXは、ANAマイレージクラブという会員基盤をベースに、デジタルマーケティングの知見を蓄積してきました。また、アプリやウェブサイトといったデジタルチャネルを強化し、ANAPayといった新たなサービスもスタートさせ、プラットフォームへの基盤作りを推進してきました。そしてこのたび、昨今の大きな環境変化に対応して、プラットフォーム事業会社へと進化いたします。

新生ANAXが目指すお客様価値は「マイルで生活できる世界」です。そのために、これまで事業の中心に据えていた「航空」・「旅行」という「非日常」の世界に加え、「日常」の世界を大きく広げてまいります。そしてお客様の人生という「旅」に寄り添い、豊かな彩りを添える存在になりたいと思います。

この変革にあたり、DXが推進力となっていることは、ANAホールディングスがリリースしているANAグループのDXへ向けた取り組みを見れば、おわかりいただけることでしょう。

ANAX社でDXを推進する同社の執行役員の山本 裕規 氏は、メンバーズ主催のセミナーで以下のように語っています。

ANAグループでは『2030年中期環境目標』で具体的な目標値を定め、脱炭素経営を目指しており、航空事業においてはCO2削減効果のある代替燃料の利用促進、省燃料機材導入拡大により、2050年にはCO2排出量実質ゼロ目標を掲げています。その一方ANAXでは非航空事業、言い換えれば非炭素事業にも力を入れ、資産であるANAマイレージ会員やそのデータを基盤にしたデジタル・プラットフォーム事業に注力し、強化していきます。これは、長年航空事業を主体に企業活動を行ってきた弊社にとってはとても大きな変革で、まさに脱炭素DXと言えます。

新たなルールに基づくゲームは、日本においてもすでに始まっているのです。

デカップリング実現の指標「炭素生産性」

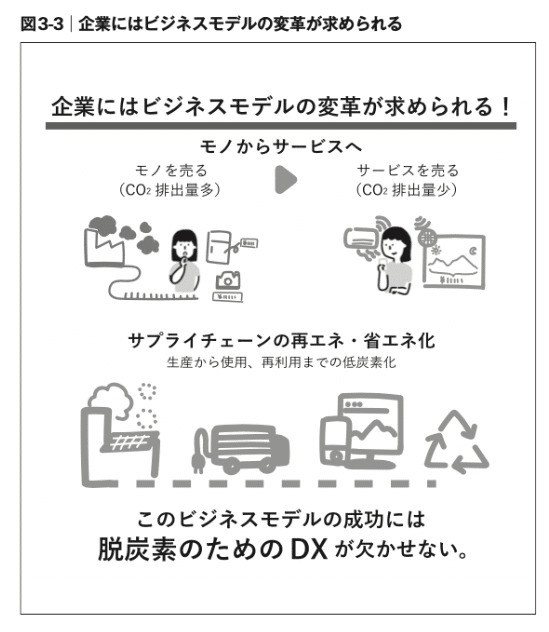

脱炭素時代を生き抜くためには、従来の経営モデルからの大きな変革が求められるわけですが、変革のためにはCO2の排出量を抑えながら経済成長を促す「デカップリング経済モデル」を目指す必要があります。

ではデカップリング経済モデルを進めるにあたっては、どんな風に目標を設定し取り組んだらよいのでしょうか。その指標となる「炭素生産性」という考え方について見ていきます。

まず、「炭素生産性」とは下記のような式で示される数値を指します。

炭素生産性 = GDPや企業・産業が生み出す付加価値 ÷ CO2排出量

たとえば、「100」の付加価値を生み出すのに必要なCO2の排出量が「200」であれば炭素生産性は「0.5」と低く、「50」であれば炭素生産性は「2」と高くなります。

従来の経済モデルによる事業は、大量のものを作って販売することで、ビジネスを成長させてきました。大量のものを作るためには大量の化石由来エネルギーの消費をともない、それゆえCO2排出量も膨大になります。つまり、これまで主流であった事業モデルは、炭素生産性が低くなるのです。

しかし、これからのゲームのルールに則れば、分母である「CO2排出量」を減らさなければなりません。そのうえでビジネス成長を続けるためには、付加価値が必要です。つまり、CO2排出量と付加価値の大きさが反比例すればするほど、炭素生産性は高くなります。

これから求められているのは、まぎれもなく炭素生産性の高い企業、事業です。一見すると不可能のように思えるかもしれませんが、実際に炭素生産性を高めることに成功している国や企業がいくつもあり、新しいゲームのルールで主導権をとろうとしています。

炭素生産性の高いモデルへの変革には、デジタル技術の本格的な活用が不可欠です。そして、デジタル技術の活用によって変革を成し得るためには、デジタル技術に対する出費を「改善のためのコスト」ではなく、「変革のための投資」と考える視点も重要です。

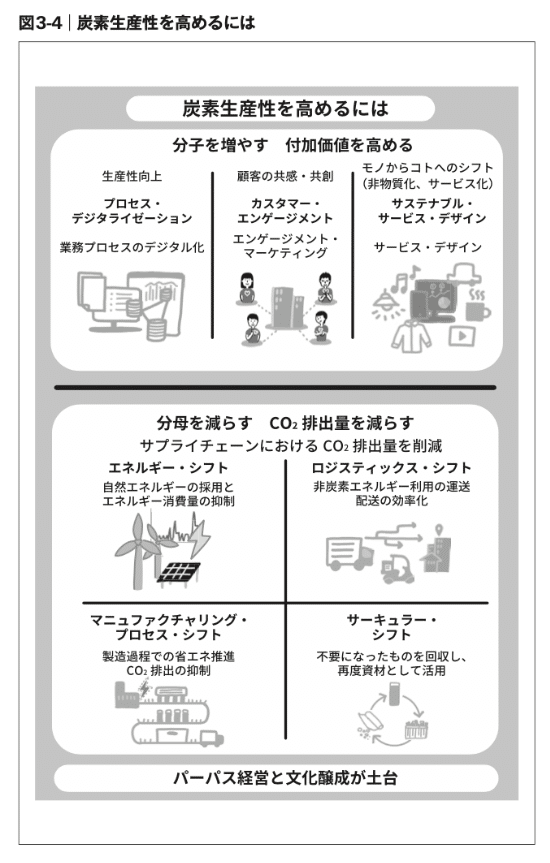

炭素生産性を高めるには、シンプルに言うと、分母であるCO2排出量を減らし、分子である付加価値を高めることが必要です。では、分母と分子それぞれの領域について、どんな取り組みができるのでしょうか?それぞれの領域について、ここで整理しておきます。

■ 分母を減らす

分母であるCO2排出量を減らす領域としては下記が挙げられます。

● エネルギー・シフト(エネルギーの脱炭素化)

商品の生産に使うエネルギーについて、CO2を排出しない自然エネルギーの採用とエネルギー消費量の抑制。

● ロジスティックス・シフト

商品の配送時に非炭素エネルギー利用の運送利用、配送の効率化。

● マニュファクチャリング・プロセス・シフト

製造過程での省エネ推進

● サーキュラー・シフト

不要になったものを回収し、再度資材として活用すること。

欧州ではこの流れが進み、サーキュラーエコノミーと呼ばれる新しい資源循環型経済モデルとして確立しつつあります。このルールを遵守するための法的な規制も、施行し始めています。こうした取り組みを行うためには、現状で自社がどのくらいCO2を排出しているのかを算定する必要があります。環境省が、その算定のためのガイドライン「サプライチェーン排出量算定の考え方」を発表しています。

■ 分子を増やす

分母を減らすには比較的大きな投資や変革を必要としますが、分子を増やす、すなわち付加価値を高めることは、すぐにでも着手が可能な領域だと考えます。

● プロセス・デジタライゼーション(業務プロセスのデジタル化)

コロナ禍ということもあり、もはやこちらを考えない企業はいないと言えますが、多くの場合過去のシステム遺産やビジネス慣習、そして推進の仕方が旧来のままなので、スピード感、刷新感がなく、むしろ業務を複雑化してしまっている場合もあります。官公庁がFAXをやめられないなどはその最たるものだと思われます。多くの関係者の意見を取り入れすぎると中庸なものとなってしまい、変革には程遠いものになりがちです。

変革という意識を関係者全員が持ち、未来志向で解決手段を選び、デジタライズすることが重要です。

● カスタマー・エンゲージメント(顧客との共感・共創)

社会の脱炭素化は顧客の関心事でもあり、共通のゴールです(メンバーズのサーベイ参照)。目標達成に向けては、脱炭素化にともい多大な投資をして作った商品やサービスを顧客に購入してもらったり、使用済み商品の回収時の協力を依頼したりすることになります。そのためには、自社の商品や取り組みをしっかりと伝え、顧客に共感してもらえるマーケティング・コミュニケーションが重要になります。

● サステナブル・サービス・デザイン

モノ作りの重要性はさることながら、そのモノをいかにサービスに落とし込むかが重要です。ここ数年採用され出したサブスクリプション・モデルだけでなく、モノを作らないサービスを創造することをも意味しています。

たとえば、前述したANAグループは、航空事業におけるCO2の排出量を減らすため、脱炭素エネルギー開発や移行、機体の軽量化、紙媒体による機内誌の発行を停止してデジタルに移行する...などに取り組んでいます。いわゆる分母の領域にあたる取り組みです。その一方、分子の領域では、非航空事業における非物質化サービスの展開を行ったり、発券/搭乗プロセスの完全デジタル化によるオペレーションコストの削減などを実現しています。

こうした炭素生産性の向上に向けた活動は、それぞれが密接に関連しています。分母と分子をそれぞれ単独の領域として捉え個々に取り組むよりも、相互関連性を認識しながら進めた方が、効果的な取り組みを実現できるのです。

分母を減らすためには多大な投資がかかります。その投資の回収をするためには、その意義に対して顧客に共感してもらい、地球をサステナブルな環境にするための活動として顧客と共創していくことが必要になります。すなわち、分母を減らす活動を持続可能にするには、商品やサービスを買ってもらったり、資材の循環に協力してもらったりすることなどが必須なのです。

SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」は、まさにこうした企業と顧客の共創をテーマとした目標です。このように、顧客の共感を得られるような付加価値の創造は分子03の領域の活動であり、主にマーケティングの役割になります。マーケティングは商品の売り上げを持続可能にする手段であり、商品、ひいては企業の価値を顧客にしっかりと伝える役割も持っています。安さ、機能の多さ、特典の多さといった単なる購入メリットや競合との比較ばかりでなく、これからは顧客との共創を促す役割も担っていくと考えます。

この記事では、書籍「脱炭素DX」第3章の一部をご紹介してきました。本書ではさらに詳しく解説しております。ぜひお手に取って、企業の構造改革のヒントとしてお役立てください。

この記事を読んだあなたへのおすすめ

▼ セミナー/ホワイトペーパー(無料公開)

≪ メンバーズへのお問い合わせはこちら ≫